网站首页 软件下载 游戏下载 翻译软件 电子书下载 电影下载 电视剧下载 教程攻略 音乐专区

最好的迅雷BT电驴电影下载网,分享最新电影,高清电影、综艺、动漫、3D电影等免费下载!

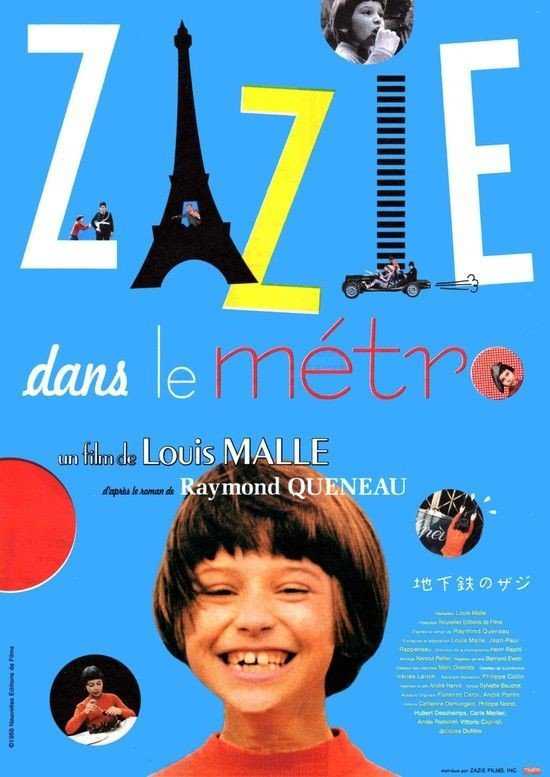

| 电影 | 扎齐坐地铁/扎齐在地铁 Zazie.Dans.Le.Metro.1960.1080p.BluRay.x264-CiNEFiLE 6.56GB |

| 分类 | 电影下载 |

| 年份 | |

| 导演 | |

| 编剧 | |

| 主演 | |

| 下载 |

|

| 介绍 |

?

◎译 名 扎齐坐地铁/扎齐在地铁/莎西在地下铁/扎奇在地下铁/地下铁的莎芝/地铁中的扎奇 ◎片 名 Zazie dans le métro ◎年 代 1960 ◎国 家 法国/意大利 ◎类 别 喜剧/奇幻 ◎语 言 法语 ◎上映日期 1960-10-28 ◎IMDb评分 7.0/10 from 3,371 users ◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt0054494/ ◎豆瓣评分 7.9/10 from 611 users ◎豆瓣链接 http://movie.douban.com/subject/1401890/ ◎片 长 89分钟/93分钟(CC标准版) ◎导 演 路易·马勒 Louis Malle ◎主 演 凯瑟琳·德蒙吉奥 Catherine Demongeot 菲利浦·诺瓦雷 Philippe Noiret 于贝尔·德尚 Hubert Deschamps ◎简 介 一个乡下小姑娘扎齐是个言语粗鲁又脾气暴躁的孩子,而且十分叛逆,在说脏话之余还经常与大人们捣乱。可是在巴黎生活的两天时间里,她却感受到成人世界的冷漠和虚伪,发现这个世界存在着严重混乱失序,所有她认识的人都在对她说谎,连她妈妈在内,都缺乏真诚善意的交流和沟通,这使扎齐在离开巴黎时感到自己已经被折腾得老了很多。 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : [email protected] Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 32mn Bit rate : 9 668 Kbps Width : 1 440 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.259 Stream size : 6.14 GiB (94%) Writing library : x264 core 115 r2008 4c552d8 Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9668 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Language : English Default : Yes Forced : No Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 1h 32mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 1 channel Channel positions : Front: C Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 297 MiB (4%) Language : French Default : Yes Forced : No Text ID : 3 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Language : English Default : Yes Forced : No

|

| 截图 | |

| 随便看 |

|

免责声明

本网站所展示的内容均来源于互联网,本站自身不存储、不制作、不上传任何内容,仅对网络上已公开的信息进行整理与展示。

本站不对所转载内容的真实性、完整性和合法性负责,所有内容仅供学习与参考使用。

若您认为本站展示的内容可能存在侵权或违规情形,请您提供相关权属证明与联系方式,我们将在收到有效通知后第一时间予以删除或屏蔽。

本网站对因使用或依赖本站信息所造成的任何直接或间接损失概不承担责任。联系邮箱:101bt@pm.me