网站首页 软件下载 游戏下载 翻译软件 电子书下载 电影下载 电视剧下载 教程攻略 音乐专区

霍普软件下载网-旗舰软件下载站,将绿色免费商业版破解软件、共享软件、游戏、电影、电视剧一网打尽!

| 文章 | 电脑重装需要备份数据吗?重装系统需要备份什么? |

| 分类 | 教程攻略 |

| 语言 | zh-CN |

| 大小 | |

| 版本 | |

| 下载 |

|

| 介绍 |

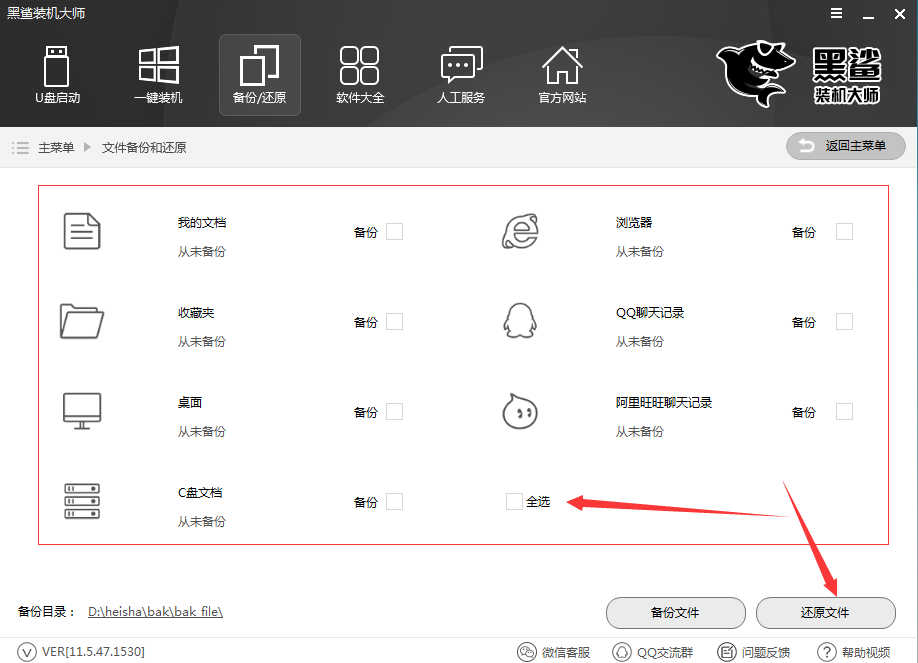

不少用户在尝试重装系统的时候,总会担心电脑的数据会不会丢失,那系统重装的时候需要备份数据吗?答案是必须的。因为重装系统会对C盘进行格式化,若不备份,可能会导致文件丢失。  重装系统电脑有什么影响? 大家可能道听途说知道说对硬盘会有损伤,这是一个误解,重装系统是将硬盘的重新擦写,对于磁盘寿命而言这不必过于担心,这种损耗就和你打游戏是一样的。黑鲨一键式安装系统,如果不设置全盘格式化(开启杀毒模式),这样安装是只将主磁盘(C盘)格式化,而其他盘的文件是不受影响的,当然,因为C盘的数据被清空了,电脑上安装的软件以及个性化设置是需要重新安装和设置的,但软件的文件还在你原来存放的路径上。 使用黑鲨前需不需要备份文件? 前面提到了只影响主磁盘(C盘),所以如果你主磁盘里面没有重要的数据是不需要备份的 ,备份文件是限于C盘上的一些数据:桌面、文档、QQ聊天记录等等,如果安装路径不一样,记录是不能原路返回的。 如果非常重要的数据或文档,建议提前拷贝出来,以防万一出现数据损坏的情况。  如何使用黑鲨备份? 如果你是在线重装系统的时候,那么在线模式会有一个弹窗提示你勾选所需的,点击下一步即可,备份目录随着你下载黑鲨的目录,无法修改。右下有个杀毒模式,如果你什么资料都不想要,包括其他盘的,那就打开杀毒模式即可。 如何还原已备份文件? 还原文件其实非常简单,只需要3个步骤即可。打开黑鲨软件,点击备份还原中的文件备份和还原,点击还原即可。  以上就是小编为大家带来的电脑重装系统需要备份什么的教程了。 32. 思念若是一种病,那我已病入膏肓;想念若是一种情,那我已情深似海;爱恋若是因为恨,那我已恨之入骨;你若是一味毒药,我愿为你耗尽生命。 |

| 截图 | |

| 随便看 |

|

免责声明

本网站所展示的内容均来源于互联网,本站自身不存储、不制作、不上传任何内容,仅对网络上已公开的信息进行整理与展示。

本站不对所转载内容的真实性、完整性和合法性负责,所有内容仅供学习与参考使用。

若您认为本站展示的内容可能存在侵权或违规情形,请您提供相关权属证明与联系方式,我们将在收到有效通知后第一时间予以删除或屏蔽。

本网站对因使用或依赖本站信息所造成的任何直接或间接损失概不承担责任。联系邮箱:101bt@pm.me