| 介绍 |

【译 名】:

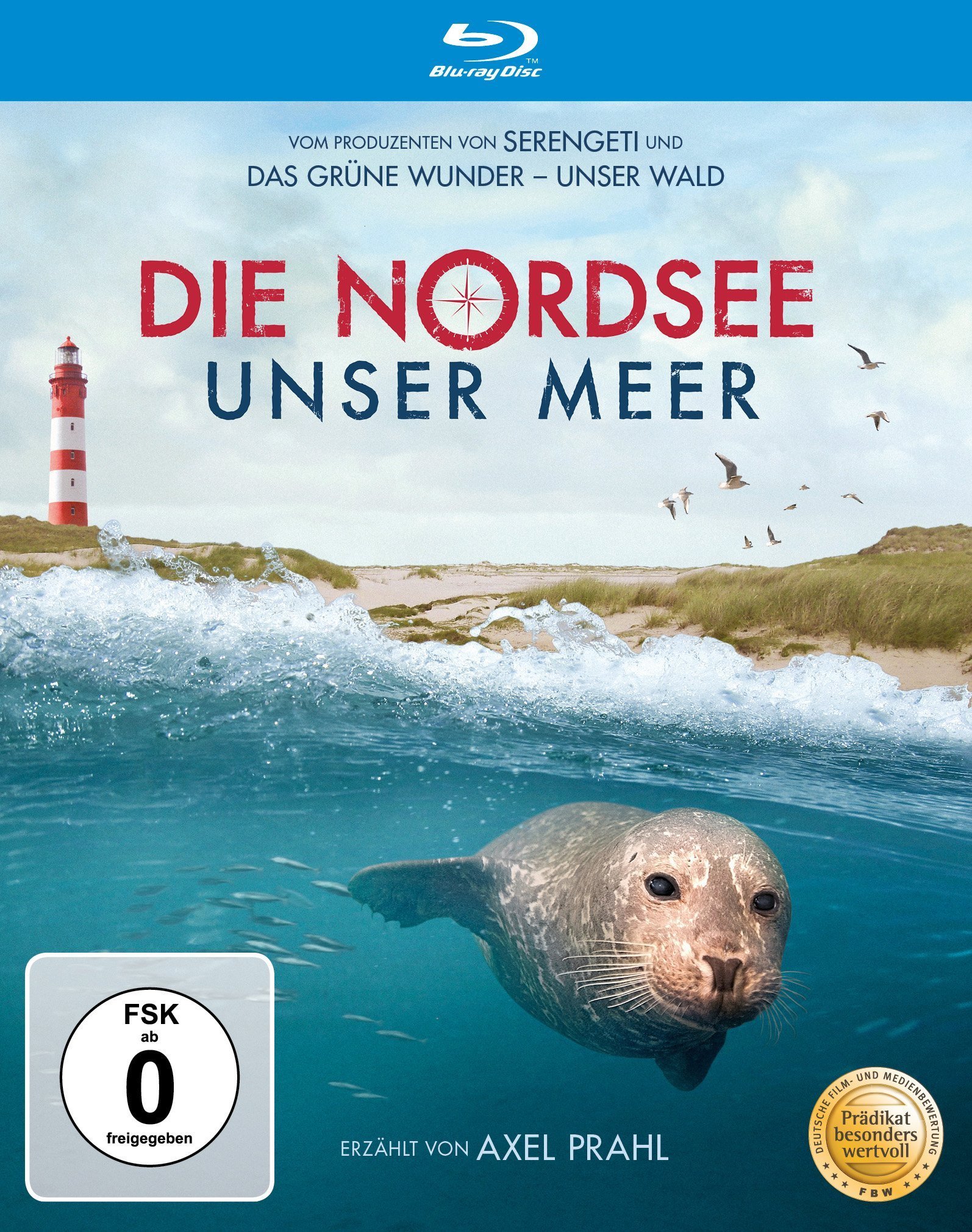

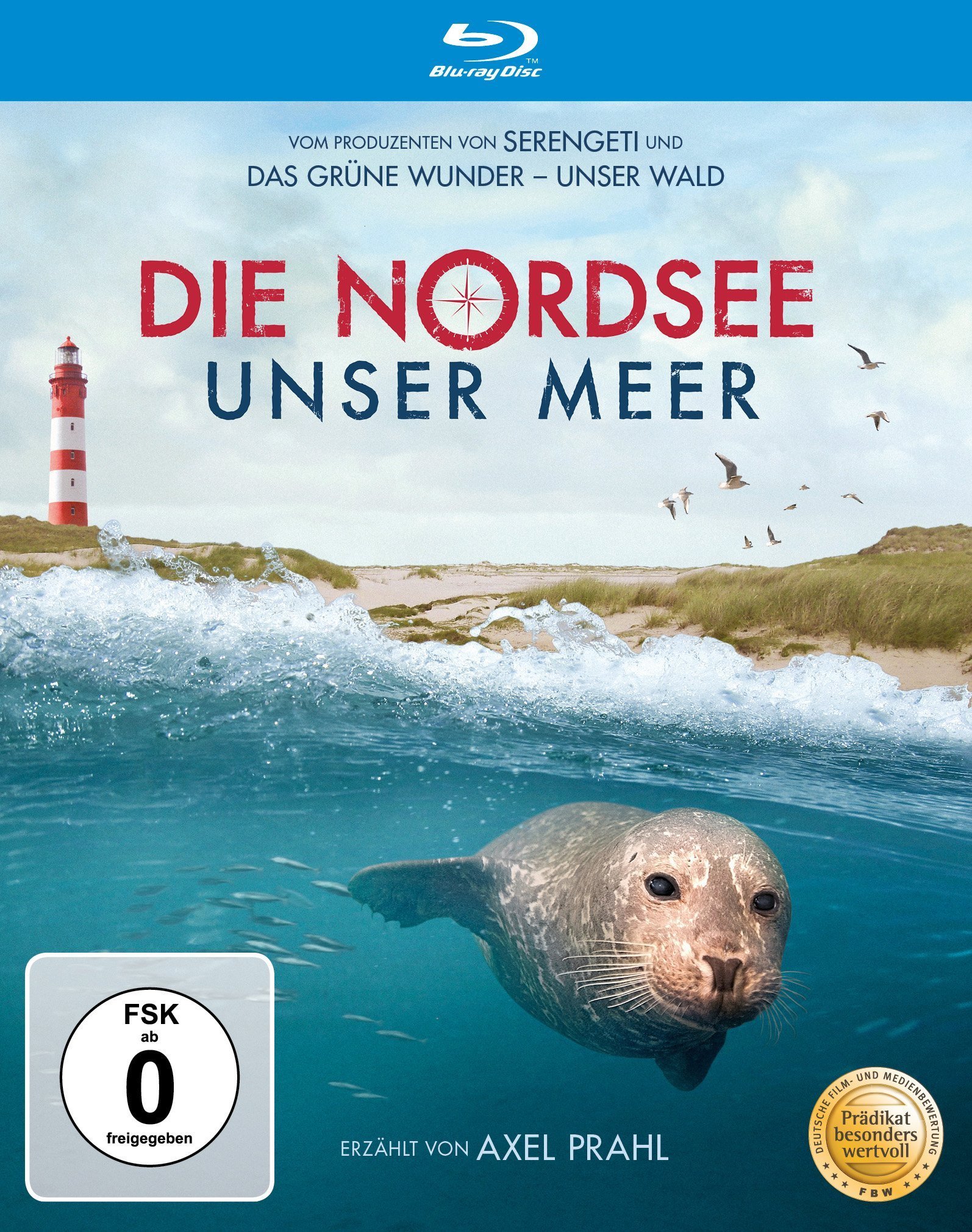

【片 名】: Die Nordsee - Unser Meer

【导 演】: Thomas Behrend / Florian Graner / Thoralf Grospitz / Jan Haft / Alexander Ha?kerl / Christina Karliczek / Hans-Peter Kuttler / Robert Morgenstern / Felix Pustal / Ernst Sasse / Jens Westphalen / Kay Ziesenhenne

【编 剧】: J?rn R?ver

【主 演】: Axel Prahl

【时 长】: 94

【评 分】: 0.0

【上映时间】: 2013-04-18(德国)

【国 家】: 德国

【语 言】: 德语

【影片类型】: 纪录片

【影片简介】: None

The.North.Sea.2013.720p.BluRay.DTS.x264-DON

http://www.imdb.com/title/tt2768216/

Length..............: 1h 30mn

Video...............: 1280x720 (X264 @ 25.000fps)

Bitrate.............: 9427Kbps

Audio...............: DTS 1509 Kbps

Language............: English

Subtitles...........: Dutch

Genre ..............: | Action

|